帆船時代の英国海軍ー海洋小説を10倍楽しく読むための雑学ー

第1章

英国海軍の階級

まえがき

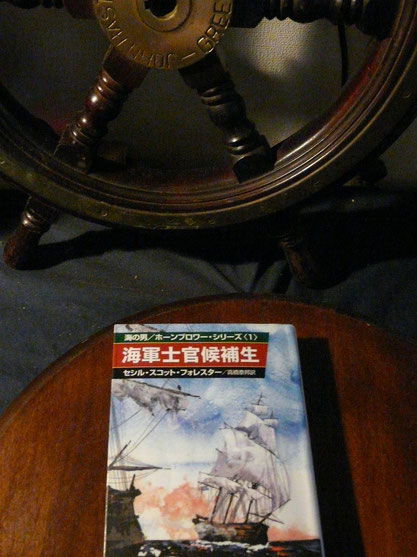

帆船模型を作る仲間のすべてとはいいませんが、その多くが海洋小説(もちろん帆船時代の)を読んでいることは間違いないでしょう。その嚆矢といえるのが高橋泰邦さんの訳した『ホーンブロア・シリーズ』(1973年2月28日刊行)です。それから『フォックス・シリーズ』が続き『ボライソー・シリーズ』『ラミジ艦長シリーズ』などがつぎつぎと刊行されました。

こういった英国系の海洋小説は多くの史実が種になっているといわれています。膨大に残された当時の航海日誌、戦闘詳報などを見てそのハイライトを小説の中でいくつかつなぎ合わせるという手法は十分に考えられることです。また周囲のお偉方、提督とか艦長にも実在の人物がいくらでも登場します。

ということで海洋小説に、小説とはいっても学ぶことがかなり多いのではないかと私は常々思っていました。小説の中で疑問に思うことや興味のあることを拾い出し、わからないことは調査して書き始めたのです。

書いてみると海洋小説はいろいろな事柄の宝の山であることが分かってきました。我ながらおお納得、と思うことがいくらもあります。そう思っているときにザ・ロープのホームページ編集者である中山さんから、みんなに読んでもらおうよとお誘いを頂きました。中山さんは収集癖があるのではないかと私は密かに思っているのですが、わが担当の紀行やエッセイ集を充実させようとの熱意に満ちみちています。

そういった次第で、衣を改めてザ・ロープのホームページにこのシリーズが登場します。これを読んで海洋小説も悪くないなと思っていただければ、望外の幸せというものです。

令和元年11月10日

福田正彦

1.ワイブズ

Wives

ワイブズ? そうワイブズです。一人ならワイフ、お分かりでしょ「奥さん」のことです。これが帆船時代の軍艦にたいへん関係があるのです。ホレイショ・ホーンブロワーの物語「マスター・アンド・コマンダー」というDVDをご覧になったと思いますが、あの最初のシーンは極めて印象的でした。霧雨の中、ボートから戦列艦に入ってゆくと暗い甲板の中に水兵に交じって怪しげな女が大勢いるのにびっくりしませんでしたか。それが「ワイブズ」なんです。

政府任命でない下士官あるいは水兵の調達は当時すべて政府、英国でいえば海軍委員会(まあ海軍省ですね)が世話をしてくれたわけではありません。74門艦という戦列艦クラスになると500人から600人もの乗組員を集める必要があります。どうしても不足する乗組員を艦長は何としてでも調達しなければなりません。そこで募集以外に「強制徴募 (press gang)」という制度がありました。これは、免除されるという書類を持っている者以外はどんな職業であろうとも強制的に軍艦に乗せてもいい、とまあ一種の奴隷狩りみたいな制度でした。

海洋小説を読むと、士官候補生や下級士官に率いられた強制徴募隊が町や漁村に上陸して若い男をこん棒や縄を使って無理やり軍艦に乗せるシーンがいくらでも出てきます。ジュリアン・ストックウィンの「海の覇者トマス・キッド」シリーズの主人公、トマス・キッドは何とカツラ職人でした。戦列艦デューク・ウイリアム号に強制徴募されてそこから彼の海軍生活が始まります。

というわけで、強制徴募された水兵、監獄から回された水兵など当時の軍艦は不平不満の種をたくさん乗せていました。したがって絶対権力を持つ艦長の一番の心配事は反乱と逃亡だったのです。何カ月もの航海を終えて母港に戻ってきてもこういった水兵を上陸させるはずはありません。「女は乗せない戦列艦」ですから故郷に帰って里心のついた乗組員を何とかしないと逃亡や反乱の危険があり、そのために停泊中に女房なら乗せてもいいということになっていました。

連中がこの制度を利用しないはずはなく、商売女を「女房」だと称してみんな船に乗せたのです。士官連中も黙認せざるを得なかったはずで、制度上はこれらの女をみんな「女房」と呼んだのです。なぜ怪しげな女を「ワイブズ」といったか、お分かりいただけたでしょうか。

「ワイブズを追い出せ!」という命令が出航の前に出るのですが、どうも徹底されていない例もあったようで、「女を隠す場所はいくらでもあらーな」とうそぶく古参水兵の話も出てきます。昔から女と男ですねぇ。

2.ミスターロバーツ

Mr. Robert

1955年のこの映画、ご覧になった方いるでしょうか。第2次世界大戦「ぼろバケツ」と自称する米国海軍のおんぼろ輸送艦AK601の副長がヘンリー・フォンダの扮するのが「ミスターロバーツ」です。戦闘艦勤務を熱望するロバーツなんですが無能な艦長は役に立つ彼を手放そうとしません。軍医の機転でやっと駆逐艦リヴィングストン勤務となった彼ですが、やがて日本軍の特攻機の攻撃を受けて戦死したという報告が届く…のがあら筋です。

この映画の日本語訳の題名、何でロバーツさん、ロバーツ君ではなくてミスターなんだろうというのが今回の話題です。ロバーツは海軍中尉ですが、当時の日本の軍隊の習慣でいうと海軍なら階級が下であろうと呼びかけるときに「ロバーツ中尉…」といいますし、陸軍であれば階級が下なら「ロバーツ中尉殿…」といったはずです。階級が上でも公式の場では「ロバーツ」と呼び捨てにしません。陸軍でも海軍でも「ロバーツ中尉…」というのです。

つまり日本の場合「中尉」「大尉」という一種の階級的な尊称を欧米の海軍では総じて「ミスター」で表します。提督とか艦隊司令官のようにうんと偉い階級にはそれなりの言い方があるのですが、一般の場合艦長といえども「ミスター」を付けて呼ばなければなりませんが、それはどの階級まででしょうか。帆船時代の海軍では「准士官」まで、つまり海尉、士官候補生、航海長、船匠、掌帆長、掌砲長、主計長、軍医、司厨長、従軍牧師、指導教官、先任衛兵伍長までです。

士官候補生は13歳ぐらいから海軍に入り、はじめは海尉や時には准士官にもこき使われる身分ですが、それでも艦長をはじめ全乗組員は「ミスター」を付けて名を呼ぶのです。海軍の規律を維持する上でそれが絶対に必要だからなのですが、そういった欧米の習慣を理解するのは専門家でもはじめはかなり苦労しただろうと思われます。

私の持っている「ホーンブロワーシリーズ」の第1巻「海軍士官候補生」は昭和49年3月31日付の第一版第三刷ですが、その13ページにはこんな会話が出てきます。

「名前は?」マスターズはちょっと待ってから聞いた。

「ホ―ホレイショ・ホーンブロワーです。士官候補生の」と若者はどもりがちに言った。

「よろしい、ホーンブロワー君」マスターズも同じく型通りの返答をした…

(高橋泰邦訳)

高名な訳者の高橋泰邦さんといえども最初はホーンブロワー「君」と訳しているのです。同時に当直士官のマスターズを「マスターズ少尉」と訳しています。新しい版になるとこれが「ミスター・ホーンブロワー」、「マスターズ海尉」と直されています。海洋小説翻訳の草分けである高橋さんは大変な苦労をなさったのでしょう。ミスターと同じに「海尉」という訳も苦心の産物だと思います。高橋さんは初版本を直すことができたらなあと何度も思ったのではないか、悔しい思いを後になってしただろうと、これは私の想像ではあるのですが…。

3.マスター・アンド・コマンダー

Master and Commander

このシリーズの第1回にホーンブロワーのDVDのお話がちょっと出てきました。その題名が「マスター・アンド・コマンダー」なんですが、これを直訳すると「航海長と海尉艦長」となります。そんな、という題名でちょっと英国海軍に詳しい人はおかしいんじゃないのと思うはずですが、先ずは帆船時代英国海軍の階級を見てみましょう。

士官に相当するのは提督、戦隊司令官(コモドア)、勅任艦長、海尉艦長(コマンダー)、海尉、士官候補生です。この下に准士官があり、航海長、船匠、掌帆長、掌砲長、主計長、軍医、司厨長、従軍牧師、指導教官、先任衛兵伍長が入ります。さらにその下が下士官で、例えば航海士、掌帆士など准士官のまあ手下という階級です。その下が水兵で、これはA級水兵と一般水兵に分かれています。

当時の軍艦には階級にも入らないような最下級乗組員がいて、それが「パウダー・モンキー」と呼ばれる少年たちでした。日常は下士官たちの使い走り、戦闘のときは火薬庫から火薬を各大砲に届ける役目でした。これについては別の回で説明しようと思っています。

海尉というのは本来軍艦に乗り組む士官で、その順位は乗り組む艦によって決まります。もし乗り組んだ艦に二等海尉までいたとしたらその海尉は三等海尉として乗り組むことになるのです。ただし一等海尉は別で、これは副長(副艦長の略でしょうね)ですから別の艦にも副長(一等海尉)として任命されることもあるのです。これら海尉は制度上軍艦の指揮を取ることはできません。

一方で軍艦の指揮を取ることのできる階級は勅任艦長です。任官試験に合格し任命されると艦長名簿に登録され、上の人が死んだり退役したりすると段々に名簿順が上がり出世の階段を登るのです。腕もよく、運もよければ(つまり引きがあったり、死ななければ)提督にもなろうというものです。こういった立派な艦長に小型艦の指揮を取らせるわけにはいきません。一般的に勅任艦長はフリゲート艦以上を指揮したのです。

そこで、海軍で「スループ艦」と呼ばれる小型艦を指揮するためにできたのが「コマンダー」という階級です。基本的な身分は海尉ですが、任命試験などを経て小型艦の艦長、つまり「コマンダー」になることができ、これを「海尉艦長」と訳しています。スループとは商船の場合は1本マストの小型船を指すのですが、海軍でいうスループ艦は小型のシップ型艦やブリッグと呼ばれる2本マストの小型艦、同じく2本マストのボムケッチ、1本マストのカッター艦などを総称した軍艦の区分です。

この辺りの名称は指揮官によりかなり厳格に適用されたようで、例えば反乱の起こったバウンティはもともと石炭運搬船を軍艦に採用したので、本来ならスループ艦です。しかしこのときは勅任艦長のウィリアム・ブライが艦長として指揮を取ったのでフリゲート艦と呼ばれました。一方「海の風雲児Foxシリーズ」に出てくるジョージ・アバクロンビー・フォックス海尉が臨時にブリッグ艦の指揮を取ったとき、正規のコマンダーではなかったために、「おれが任命されていればこの艦はブリッグ型スループ艦といえるのになあ」と嘆く場面が出てきます。

ところで主な准士官の方ですが、この順位は最高が航海長(マスター)、その次が船匠(カーペンター)でその下に掌帆長(ボースン)、掌砲長(ガンナー)、主計長(パーサー)の3者がありこれは同列です。航海長は航海に関しては艦長に対し全責任を負っていて、大ベテランが任命されるのが普通でした。次席が船匠、つまり船の大工さんというのが面白いところですが、当時の船匠はマストの管理から水漏れの防止(なにしろ木造船ですからね)、船底のビルジ水の管理、戦闘時の破孔の修理など木造帆船には絶対に必要な職務だったのです。准士官の第2位にいるものもっともです。

普通、航海長はスループ艦以上に配置されているのですが、初期の小型艦では航海長が配置されていない場合もあったのではないかと思われます。コマンダーに任命される海尉は、当然航海についてベテランでしょうから航海長がいなくても職務を全うできたのでしょう。そのため「マスター・アンド・コマンダー」という古い階級があったと、これは私の想像ですが、おそらく間違ってはいないと思います。これをどう翻訳するか、「航海長兼務海尉艦長」あるいは「海尉艦長・航海長兼務」というのが一番妥当だと私は思っています。

ついでにいえば、「英国海軍の雄ジャック・オーブリー」の中で、オーブリーは友人でもある新任の軍医スティーブン・マチュリンの質問にこう答えています。

「ドクター、きっと航海長(マスター)と航海長兼海尉艦長(マスター・アンド・コマンダー)という言葉がまぎらわしかったんだ ― 正直言って理屈に合わない言葉だから。前のが後より位が下だ。そのうち海軍の階級について、説明しなけりゃいけないな」

(高橋泰邦訳)

英国人でも素人にはこの用語は難しかったようで…。

4.昇任試験

18世紀ごろの英国海軍で出世しようと思ったらどうしても昇任試験を通らなければなりません。士官階級の最初は「士官候補生」で、大体13歳ぐらいから任官します。士官候補生になるのはかなりいい加減なところがあって、艦長が友人や支援者に依頼されて採用することもあり、あるいは有力者が艦長に斡旋を依頼して息子をどこかで採用してもらうという例が海洋小説を読むといくらでも出てきますから、まあ正規の昇任試験はなかったようです。また下士官である航海士などから士官候補生になることも可能で、そのために水兵から提督まで出世した例が実際にあったといいます。

しかし、士官候補生から正規士官、つまり「海尉」の階級になるにはかなり厳格な昇任試験があるのです。海尉はLieutenantと綴るのですが、私が中学生のころは「リューテナント」と発音するのだと習いました。ところが1986年のアメリカ映画「トップガン」を観ていたら戦闘機乗りの海軍大尉を「ルテナント」と呼んでいるのです。たぶんアメリカ英語でそう言うのでしょうがこの方が一般的かもしれません。

この昇任試験、どういう風に行われたのか「ホーンブロワー」の「海軍士官候補生」の巻にはこんな描写があります。この時ホーンブロワーはフリゲート艦インディファティガブルのペルー艦長から戦場任命で「海尉心得(小説では少尉心得となっています)」となっていたのですが、これは正規任命ではなく正式に昇任試験を受けなければなりません。

…ホーンブロワーは書類を手渡し、それが吟味されるのを待っていると、左手の顔が出し抜けに口を切った。

「君はいま左舷の詰開きで、強い北東風を受けながら、ドーバーを北二マイルに見て英仏海峡を間切って北上している。いいかね?」

「はい」

「いま、風が四ポイント回って、君の船は完全に裏帆を打つようになった。君はどうするかね? どうする?」

ホーンブロワーの頭が考えていたのは…(中略)…航程線のことだった。だからその唐突な質問にあって、彼は問題の状況と同じく裏帆を打った(不意を突かれたの意)。かれの口が開いて結んだが、一言も言葉にならなかった。

「もうマストはへし折られた」中央の顔が言った…(中略)

「マストはへし折られた」左手の顔が言った。キリスト教徒の断末魔の苦悶を楽しむネロのような微笑を浮かべている。「ドーバーの白亜の断崖が風下にある。君は重大なピンチに陥ったぞ―ええと―ホーンブロワー君」

(高橋泰邦訳)

と、まあこんな具合に追い詰められるのですが、幸か不幸かその時に泊地は敵の焼討船の襲撃に遭い試験どころではなく試験官共々その対策に大わらわとなり、適切な処置をしたためにホーンブロワーはめでたく海尉に昇任するのです。

海尉昇任試験はかなり専門的な知識を問われることが分かりますが、なりたての海尉といえども部下を指揮し、上級士官が全部戦死でもすれば一艦の指揮を取らざるを得ないことを考えるとこれは当然だともいえるのです。したがって、いくら試験を受けても合格せず相当の年になっても士官候補生のままという輩も出てくるわけで、これが若い者をいじめる構図が海洋小説では定番となってもいます。もっとも何れの世界にも例外はあるもので、当時の英国海軍の士官は貴族・紳士階級の出身者が多く、ぼんくら者は贔屓や金で出世したこともあったようで、フォックス・シリーズを読むとそのあたりがよく出てきます。

海尉の上の階級というと前回ご紹介したコマンダー、海尉艦長です。基本的な身分は海尉なのですが小型とはいえ一艦を指揮するのですから当然昇任試験を通らなければなりません。しかし、戦時に艦隊司令長官がコマンダーに任命することもあり、これは後に正式に任命される必要があったようです。

ホーンブロワーは、戦列艦レナウンの海尉から提督の任命でスループ型スループ艦レトビューションのコマンダーに任命されます。コマンダーは左肩に線章をつけてその身分を表すのですが、ホーンブロワーはその直後にアミアン条約による講和が成立したためにその任命はオジャンになり、長い半給海尉として浪人生活を送った後で再度戦時下の正規任命で「砲艦ホットスパー」をコマンダーとして指揮することになるのです。

コマンダーの次の段階は「ポスト・キャプテン(勅任艦長)」です。正規艦長ともいわれているのですが、どの海洋小説を読んでもポスト・キャプテンの昇任試験というのは出てきません。人数が少ないこともあると思いますが、海軍の中で優秀な海尉艦長は誰でもそれと分かったのだろうと思います。戦闘のたびに海軍委員会(今の海軍省ですね)宛に戦闘詳報が上がりますし、当然戦功を立てた海尉艦長には戦隊あるいは艦隊司令官から報告と褒章推薦が上がりますから海軍委員会はかなり情報を把握していたと思われます。また海軍委員は提督経験者で構成されたようですから、当然現役時代に多くの優秀な士官を知っていただろうと思われます。

そこでポスト・キャプテン適任者を海軍委員会が決め、形式上は推薦によって国王の勅許で任命されたと考えられます。そのためにポスト・キャプテンは勅任艦長と訳されているのですが、現在の階級でいうと海尉は尉官クラス、コマンダーは尉官と佐官の間で、まあ少佐でしょうか。ポスト・キャプテンは佐官クラスですが任官から3年間は右肩のみに肩章が付き、中佐といってもいいでしょう。両肩に肩章がついて初めて本物の艦長となり、これは大佐ということになります。海上自衛隊の階級では、この大、中、少は1等、2等、3等となりますが…。

当時の英国海軍では前述のように貴族・紳士階級は大きな引きがあり若くしてポスト・キャプテンの地位に就き、甚だしい場合は任官後3年を経ずして両肩に肩章を付けたという例も小説には出てくるのです。逆に言えば身分と引きのない海尉艦長がポスト・キャプテンになるのがいかに大変だったか想像に難くありません。身分も引きもないホーンブロワーがスループ艦ホットスパーの海尉艦長からポスト・キャプテンに任命される場面は、小説の中とはいえ感動的です。

退役間近の海峡艦隊司令長官ウィリアム・コーンウォリス提督に呼ばれたホーンブロワーは緊張して提督の前に出ます。直前の海戦でフランスのフリゲート艦を望遠したので艦隊の旗流信号に従わず敵艦を追って拿捕償金を逃したばっかりだったからです。

「…個人的な話に移ろう。わしは旗を降ろすのだ、ホーンブロワー」

「なんとも残念なことです」…ホーンブロワーは心底から残念に思ったし、そのことはコーンウォリスも十分に承知していた。…(中略)…

「このことで、何か思い当たることはないのか?」

「ありません」…(中略)…

「それほど無私無欲な人間が存在し得るとは、考えてもみなかったな。引退前の司令長官に与えられた最後の特権が何であるのか覚えていないのか?」…(しばらくの後)…

「ああ、もちろん」

「だんだんと気が付きかけてきたようだな。わしは三つの特権を与えることが許されている。士官候補生から海尉、海尉からコマンダー、コマンダーからキャプテンと」

「はい」ホーンブロワーはそれだけいうのがやっとであった。思わずコクッと生つばをのみこんだ。

「たいへんいい制度だ」コーンウォリスが続けた。「軍歴がまさに終らんとする時に、司令長官は、公平無私にそれらの昇任を与えることができる。彼は、もはやこの世に期待し得るものはなにもない。だから、海軍のためのみを念頭に人を選んで、後継者への置土産にすることができる」

「はい」

「まだわからんのか? わしはきみをキャプテンに昇級させるつもりなのだ」

「ありがとうございます。何と言ったらいいか…」本心であった。物が言えなかった。

(高橋泰邦訳)

コーンウォリス提督は歴史上に実在する人物です。その人柄から水兵にも人気のあった提督として知られているのですが、晩年にバス勲章を与えられサー・ウィリアムとなります。海洋小説には実在の人物がよく出てくる、というより、むしろ現実の海軍の中に小説の主人公が存在すると言った方がいいような場面がたくさんあります。退役時の提督の特権が本当にあったのか分かりませんが、英国の海洋小説の成り立ちから見るとおそらく本当だったのではないかと私は思っています。

身分と引きによる昇任もある中で、有能な人材が海軍の中枢に取り立てられるという制度があったということに、何かほっとするような気がするのはおそらく私だけではありますまい。

5.コモドアと提督

Commodore/ Admiral

1854年2月、外輪蒸気機関をもつフリゲート艦、旗艦「ポウハタン」に搭乗したペリーが戦隊を率いて横浜沖に現われました。この時のパノラマ模型が横浜みなと博物館に展示されているのですが、その表示を見ると日本語では「ペリー提督」と書いていいます。しかし英語表示を見るとペリーの肩書はコモドア (commodore) となっています。英和辞典の commodore の項を要約すると「准将.大佐 (Captain) より上、少将 (Rear Admiral) より下の階級」とあります。

前回ご紹介したようにポスト・キャプテンは任官の順序で上に上がってゆく、つまり「先任」がものをいうのは間違いないのですが、コモドアになるのが最先任のポスト・キャプテンであるとは限りません。またまたホーンブロワーの例になるのですが、彼が初めてコモドア(戦隊司令官)に任命されるときの様子をご紹介しましょう。

ホーンブロワーは故郷のスモールブリッジ館で海軍本部からの書状を受け取ります。それには、

海軍本部書簡

ホワイトホール

1812年4月10日

謹啓

海軍本部諸委員の指示によりご通知申し上げます。海軍本部は貴官を、艦長1名を随伴の戦隊司令官としてただちに任用したき意向であり、この任用は貴官の先任序列および身分の士官にふさわしいものとしております。ついてはこの任用を受諾する意志の有無を可及的速やかに海軍本部へご通知ありたく、また受諾の節はさらに遅滞なく当本部に直接ご出頭のうえ、諸委員の指示および面談の必要ありと判断された国務卿の指示を口頭にて受けられたく、この段ご通告申し上げます。

啓白

海軍本部諸委員秘書

E. ネピアン

(高橋泰邦訳)

とあります。この書簡にはいくつかの重要な要素が含まれているのですが、それは、

- 戦隊司令官に任命するのは海軍本部であること。(これはコモドアの任命が任官試験によるものではないことを示しています)

- 命令ではなく要請の形を取っていること。(こういった形式は海洋小説を読むとよく出てきます。部下の士官を呼ぶのに「よろしかったら直ちに出頭いただければ幸い」だと伝えよ、と士官候補生などに命ずる場面がいくらでもあります。実際は命令ですが、紳士?階級である士官に対してその個を尊重することを形式上表わしているのでしょう。こういったカルチャーはわが国の旧軍隊には全くなく、直接命令形で伝えられていました)

- 名簿順位にあまり関係なく戦隊司令官に任命されること。(小説の本文中に「…まだ艦長名簿のなかばまで昇ったか昇らないうちに…」とあるように、必ずしも最先任の勅任艦長が任命されるのではありません。海軍委員はよく人を見ているのです)

- 「艦長1名随伴」というのは独立した司令官でありかなり提督に近い待遇であること。(旗艦艦長と戦隊司令官を兼務する場合もある中で、この待遇ですからこの時の任務がかなり政治的判断を必要とするもので、旗艦業務に煩わせず本来の任務に専念できる条件を整えてあることがわかります)

- 「国務卿の指示を受ける」という条件があること。(この任務がかなり政治的な意味合いが多いということを意味しており、単なる戦闘能力ばかりでなく総合的な判断ができると海軍委員会が認定していること。実際にはナポレオンの出方次第で、ロシアが負ければその皇帝を収容するようなことまで任務に入っていました)

などです。

ところで、コモドアが率いるのは艦隊 (fleet) ではなくて戦隊 (squadron) です。艦隊は提督(将官)が率い、戦隊はコモドアが率いるという関係は、フリゲート艦以上の艦長はポスト・キャプテンであり、スループ艦の艦長がコマンダーであるのに似ています。

それでは戦隊の規模はどれぐらいかを見てみましょう。

「決戦!バルト海」でのホーンブロワーの戦隊は、

- 74門戦列艦(旗艦) ノンサッチ

- シップ型スループ艦 ロータス

- 同 レイブン

- ボムケッチ型スループ艦 モス

- 同 ハーベイ

- カッター艦 クラム

の6隻です。ボムケッチ2隻というのは面白い編成ですが、これが後で大変役に立ちます。また、参考までに浦賀に来航したペリー戦隊の編成を見ると、

- 汽・帆走フリゲート艦(旗艦) ポウハタン

- 汽・帆走フリゲート艦 サスクェハナ

- 同 ミシシッピ

- 帆走シップ型スループ艦 マケドニアン

- 同 サラトガ

- 同 ヴァンダリア

- 帆走シップ型補給艦 サウサンプトン

- 同 レキシントン

- 同 サプライ

の9隻です(上の「汽・帆走」というのは蒸気機関による外輪推進装置を持ちながら、多くは帆走に頼ったことを示しています)。このように戦隊というのは状況によって変わりはしても、戦闘艦が数隻から10隻ぐらいと考えていいでしょう。

もう1つ、コモドアで顕著なのはそれが臨時の任命であることです。任命された使命が終われば戦隊は解散され、コモドアはポスト・キャプテンに戻ります。したがってコモドアの基本的な身分はポスト・キャプテンといえるでしょう。しかし、当然なことながらコモドア当時の業績が評価されれば、戦隊指揮官としての能力が認められるわけで、将官への道も早かっただろうと思われます。

さて、将官ですが海軍では提督(陸軍では将軍といわれますが)といわれています。英語ではアドミラル(admiral)ですが、それへの昇任はやっぱり海軍委員会の推薦のように思われます。ポスト・キャプテンよりもさらに少人数ですから当然どのキャプテン、あるいはコモドアが提督にふさわしいかは、情実を別にすれば海軍委員は十分に分かっている筈です。

その提督ですが、先任順位以外に階級のないポスト・キャプテンと違って3つの階級に明確に分かれています。最初はリア・アドミラル(rear admiral)で昔の表現では海軍少将です。次がヴァイス・アドミラル(vice admiral)で中将、最後がアドミラルあるいはフル・アドミラル(full admiral)で海軍大将です。もちろんこれは18世紀当時の英国海軍の話ですが、初期には艦隊規模が小さかったのでこの3つの階級で十分だったようです。

しかし、英国が発展し世界各地に多くの艦隊を派遣するようになると、将官の構造も変わってきます。実際にその名の艦隊が存在したのではなく提督の階級を表す組織として、青色艦隊、白色艦隊、赤色艦隊という3つが存在していました。順位はその通りで青、白、赤の順に上位になります。

提督に任命されると最初は「青色艦隊リア・アドミラル」になります。次は「白色艦隊リア・アドミラル」となり更に「赤色艦隊リア・アドミラル」となるのです。功績をあげ生きていれば次の段階は「青色艦隊ヴァイス・アドミラル」です。こういった段階を順に登り、「白色艦隊(フル・)アドミラル」がいわゆる海軍大将の最後の段階です。

「赤色艦隊アドミラル」が海軍大将の最高ではないかと思われがちですが、この階級は特に「アドミラル・オブ・ザ・フリート」と呼ばれて青、白、赤三艦隊全体を掌握する提督で、赤色艦隊だけの存在ではないのです(戦前海軍の「連合艦隊司令長官」に似ています)。これをわが国では「元帥」と訳しています。ホーンブロワーは最後に「元帥」になるのですが、正確に言えば「アドミラル・オブ・ザ・フリート」に任命されたということでしょう。

元帥という階級は国により時代によって違うようです。わが帝国海軍の時代では元帥はいわば名誉称号のようなもので階級ではありませんでした。したがって東郷元帥といわれるのですが、正確には「海軍大将・元帥、東郷平八郎」となります。一方、第二次世界大戦の時代のドイツでは元帥という階級がはっきり存在したようで、かの有名なロンメル将軍も元帥になっていて、ヒトラーは後期に元帥を多発したようです。

提督の中には何十隻もの戦列艦を指揮し華やかな海戦を行ったネルソン提督のような人もいれば、イギリス海峡でフランスの軍港を監視してその出撃を抑える地味で困難な作戦で、ほんの近くにいながら何カ月も本国に帰れない提督もいたのです。更にリア・アドミラルでありながら海戦で圧倒的な敵の艦隊に敗退し、軍法会議を経て政治的配慮から銃殺刑に処せられた提督もあったといわれています。

功成り名を遂げた提督とは、周りにあまたの脱落者がいて、自らの努力と運によって生き延びた結果、ということになりそうです。いずれの時代、いずれの国であっても軍隊という組織はそういったものかもしれません。参考までに海尉、艦長、提督の18世紀当時の制服の写真を載せておきます。当時は夏服がなかったので、これで熱帯地方へ行ったら大変だっただろうなと思います。

なお、現在の海上自衛隊の階級でいうと、両肩に肩章をつけたポスト・キャプテンに相当するのが一等海佐で、コモドアに相当する階級はありません。将官では「将補」がリア・アドミラルに相当するのですがこの呼称は「海将補」です。その上が「将」で呼称が「海将」ですが、ヴァイス・アドミラルとアドミラルを兼ねた存在です。また同じ「将」でも、海上幕僚長が海上自衛隊の最高位で1人しかいませんから、アドミラル・オブ・ザ・フリートに相当するのかもしれません。しかし、日本語でいう「元帥」といった感じはないようです。これらの関係から、英和辞典にいう「准将」という訳語は誤解を招きそうですね。

6.エイブル・シーマン

Able Seaman

これまでは主に「お偉いさん」ばかりに注目してきましたが、もちろん軍艦は下働きがいなければ成り立ちません。昔から現代にいたるまで「海軍は下士官で成り立っている」と言われていたのです。なぜかというと下士官はいわば水兵の古参であり、実務に精通しているので戦闘を含めた軍艦の実際の運営にはこれらベテランがいなければどうしよもない、ということでしょう。

ところで水兵といわれる人たちは軍艦の中のどれぐらいの人数だったのかを考えると、例えば三層甲板艦である第一級戦列艦の場合、乗組員数は大体850人から1100人といわれていますが、100門艦850人とするとその構成は大体次のようになるでしょう。

- 艦長 1名

- 副長 1名

- 海尉 7名(8等海尉までいるとして)

- 士官候補生 15~21名(海尉の約2、3倍として)

- 准士官 10名(航海長、船匠、掌帆長・掌砲長・主計長、軍医等々)

- 下士官 15~20名(航海士、掌砲士等々)

がいわゆるお偉方で、これらの合計は49~60名ぐらい(旗艦の場合は司令長官や幕僚がいますからもう数名増えます)でしょう。逆に言えば800人前後が水兵といえます。

第一級戦列艦で100門艦の場合、片舷で50門、大砲1門に最低6人から10人(36ポンド砲で20人という記事もあります)が必要です。平均8人としても大砲だけで片舷戦闘で400人必要です。これに操帆が必要な場合は大きなヤードなら片舷だけで20数人が要りますから、水兵はいくらあっても足りないぐらいでしょう。

多くの海洋小説を見ると、常に乗組員の不足に悩まされたという記事に出会います。この場合の乗組員とはもちろん水兵のことで、准士官までは資格もあって政府関連の任命だったようですから人集めの点ではあまり問題にはならなかったのでしょう。しかし水兵を集めるのは基本的に艦長の責任で、もし人員不足のまま戦闘に入ればえらいことになるのは明らかですから何としても人をかき集めなければならなかったから大変です。

もともと水兵は志願兵対象で、艦長は広告を書いた紙などを貼って募集をするのですが、その際拿捕賞金の多さを大いにアピールしたようです。これまでこんなに敵艦を拿捕し、賞金を沢山もらったから本艦に志願すれば分け前も大きいぞ、というわけで多くの敵艦を拿捕した有名な艦長はそれでかなり募集に有利だったようです。そういうアピールを使えない艦長はだいぶ苦労したのです(拿捕賞金については別の機会にお話しましょう)。

もっとも政府としても傍観していたわけではなかったようで、1795年4月に「各州都市海軍供出割り当て人員法(Quota Acts)」を制定して供出人数を割り当てています。例えばダートマス市は394名だったと言われていますが、市はこの割り当てを志願兵だけで賄えず浮浪者や無宿もの、ごろつき、あるいは犯罪者などをかき集めて海軍に送ったのです。

それでも不足する人員を補給するためにとられたのが「強制徴募(Press Gang)」で商船乗組員はもとより男であれば民間人も外国人でも強制的にさらってきました。軍艦が派遣する強制徴募隊は士官(士官候補生も含めて)の指揮と判事の許可証が必要で、使用できる武器はこん棒か短剣に限られ、火器は禁止されていました。1740年に制定された「強制徴募法」では18歳以上55歳以下の英国人男子が対象だとされていたのですが、そんなことは全く無視されたようです。

フォックス・シリーズでも、ホーンブロワーシリーズでもまたラミジ艦長シリーズでもほとんどの海洋小説に「プレス・ギャング」が顔を出します。ジュリアン・ストックウィンの著書(大森洋子さんが訳していますが)の主人公トマス・キッドは何とカツラ職人で、強制徴募にあって戦列艦デューク・ウイリアムに拉致されるのです。やがて提督にまで出世するという壮大な物語のようですが、初期の水兵生活が大変よく描かれています。

水兵は2種類あってA級水兵と一般水兵に分かれています。A級というのはA、B,C順位のAではなくて Able Seaman あるいは Able man の略です。つまり技能のある水兵という意味で、「おか者」といわれた一般水兵とは厳密に分けられていたようです。ではどんな技能があったのか「海の覇者トマス・キッド」シリーズの第2巻「蒼海に舵を取れ」ではその能力を試す場面が出てきます。

戦列艦デューク・ウイリアムからフリゲート艦アルテミスに転属した(まあいろいろ事情があって元の戦列艦のコードウエル艦長の厄介払いの感があるのですが)12名の水兵はみんな一等水兵だというのを、

「くそっ―、コードウエルが優秀な水兵ばかりを割いてくれるとは思えん」とアルテミスのボウリット艦長は中々信用しません。

そこで艦長はキッドの仲間のダウドにこう命令します。

「フライイング・ジブブームの滑車に触ってくるのだ」

ダウドはぽかんと口をあけたが、次の瞬間、回れ右して艦首へすっ飛んでいった。彼は海面から80フィート上のバウスプリットのまさしく先端にさわってくるように命じられたのだ。

(以下この項すべて大森洋子訳)

ここでいう「バウスプリット」は全体を指しているようですが、正確には「ジブブーム」のことでしょう。フライイング・ジブはいちばん先端にある三角帆ですから、まさにジブブームの一番先にある滑車に触ってきたということです。

そしてキッドには「メイン・トラックに触ってきてくれたまえ」というのが命令です。メイン・トラックというのはメインマストの一番上、ロイヤルマストの天辺にあるキャップ、つまりマストの小口を保護するための円形の蓋をいいます。ということはこの船の一番高いところで、文中には「この高さになると、横揺れも縦揺れもすさまじく彼は70フィートの弧を描いて前後左右に放り出された。」とあります。つまり直径20メートルあまりの円を描いたわけで、航海中のフリゲート艦はこれほど揺れているのです。

ちょっと筋は違うのですが、この文中に面白い話が出てきます。

てっぺんでなにかがガタガタ音をたてていた。新しく考案された避雷針だ。狂ったような衝動に突き動かされて、彼は両手をチェーンに移し、懸垂でキャップのほうへ体を引きあげた。頑丈な銅の避雷針がキャップの先の空中にのびていた。

とうわけで、当時の軍艦のメインマストに避雷針が取り付けられていたことが分かります。

それはともかく、ロイヤルマストのバックステーを伝って甲板に降り立ったキッドは艦長がこういうのを耳にします。

「白状するが、参ったぞ、ミスタ・スパーショット。ここにおる連中は新米のおか者なんぞではないわ」

ポウリット艦長が片脇の痩せた士官にそう言った。

キッドたちは面目を施したことになるのですが、ここでいう「おか者」とは、船に関して全くの素人で、軍艦に乗ったもののゴシゴシと甲板掃除をろぺしたり、わけも分からずにロープを引っ張ったり、邪魔にされたり小突かれたりという、まあ雑役係といったところでしょうか。ですから一人前の水兵になるためにはいい先輩を見つけその指導を得て何としてでもマストに上って仕事を覚えなければなりません。キッドもボウヤーという腕利きの水兵に可愛がられ、自らの努力によってA級水兵にまでなったのです。

こういったA級水兵が軍艦の中にどれほどいたかはその艦の戦歴や就役状況で大いに違っていただろうと思います。戦闘が続けば自然に訓練されて練度が上がるのは当然ながら戦死や事故死も多く、まあ一般的にいうと、水兵の少なくとも半数は練達者がいなければ操艦すらできなかったと思われます。今から見ると当時の水兵は奴隷みたいに扱われたという感じがするのですが、そういった環境にあって、彼らはそれなりに生活を楽しんだという情景も海洋小説ではよく出てきます。

水兵の楽しみは、休暇中は別として酒と食事だったでしょう。ラム酒を水で割ったのが「グロッグ」といわれる酒で、英国海軍には絶対欠かせないものでした。水はケチってもグロッグがなかったら反乱がおきるといわれていたぐらい、軍艦では厳重な管理(ほっておけば必ず見つけ出して酔っぱらうので)の下での必需品でした。グロッキーという言葉はこのgrogが語源でこれを飲んで泥酔した状態を本来はいったようです。このグロッグのほかにもビールやぶどう酒も配給されたようですが、いずれにしても帆船時代の軍艦にアルコール類は絶対不可欠のものだったのは確かなようです。

もう一つの楽しみが食事だったのですが「ネルソン時代の海上生活」という本の「食物について」を見ると支給された食物が表になっています。ビスケット、ビール、牛肉、豚肉、エンドウ豆、オートミール、砂糖、バター、チーズというのが支給項目ですが、これを見ると分かるようにほとんどが食材そのものです。更にいえばこれらは相当の粗悪品で、肉というのは塩漬けして樽に入れた「彫刻もできるほど」のコチコチ品だといわれています。なししろ「古いものから食べる」というのが英国海軍の大原則でしたから。こういった肉を釜でゆでにして提供するのが司厨員ですが、これは調理というよりも素材を食べられる状態にして食材として提供した、という方が当たっています。

水兵たちは大砲の要員ごとに食卓になる板を引き下ろして食事をするグループを作っていたようで、それがいわゆる食卓仲間(mess mate)です。実際にはその仲間の2,3人が食材を使って料理をし、仲間に提供したようで、それを炊事兵(クックです。もちろんコックではなく)と呼んでいたのです。

現在ではもちろん軍艦であっても厨房で食事を作って提供されるのですが、昔の習慣がまだ残っているという記事があります。C.S.フォレスターの書いた「巡洋艦アルテミス」は第二次世界大戦の地中海における海戦の物語です。イタリア艦隊と砲火を交える巡洋艦アルテミスの主計長ジョージ・スミス中佐は、砲戦の合間を縫って乗組員に給食すべく大急ぎで厚めのコンビーフを挟んだ大量のサンドイッチとココアを用意させます。そして出来上がった食事を各所に配るために中佐はこう命令するのです。

掌帆兵曹、号笛で「炊事班、炊事場へ集合」!

掌帆兵曹が拡声器のスイッチを入れた。・・・「クークス、ツー、ザ、ギャレー(炊事兵、炊事場へ集合)」と彼が拡声器へ声を張り上げた。

ここでいうクークス(cooks)はもちろん食事を厨房から各所に運ぶ水兵たちを指します。この兵曹は北イングランドの出身で、クックスではなくクークスとなまるのだとフォレスターは書いているのですが、帆船時代の炊事兵「クック」がまだ生きているというのはいかにもイギリス式ではありませんか。

7.一般水兵とパウダーモンキー

Ordinary man/ Powder monkey

前回はエイブルシーマンというA級水兵のお話をしました。同時に「おか者」という一般水兵のことにも触れています。こういったことに関連して、「海の風雲児Foxシリーズ」の第7巻「財宝輸送船団を拿捕せよ」の後書きにいろいろな資料が載っています。この巻は高永洋子さんの翻訳ですが、これは当会の会員だった大森洋子さんの以前のペンネーム(高永徳子を含めて)です。

その資料によるとエイブルマンは艦首楼、つまりフォクスルを担当したのです。このためにフォクスルマンと呼ばれてフォクスルの整頓、錨、バウスプリットやジブブーム、フォアヤードなどを受け持っていました。フォクスルマンの中で優秀な者が檣楼員(トップマン)に選ばれて各マストのロアーヤードより上の仕事を担当しました。

「トマス・キッド」シリーズの中で、キッドがトップに登り、尻を叩かれてヤードに進んでゆく、という場面は彼がトップマンとしての修行を始めたことを意味しています。これらトップマンたちはフォアマスト班、メインマスト班、ミズンマスト班に分かれ、1日に何回も展帆、縮帆、畳帆などを繰り返すのですから、かなり大変だったでしょう。

こうしてみるとフォクスルから各マストのロアーヤード以上はすべてエイブルマンを必要としたわけで、艦長が優秀な水兵を手放すわけはなく、前回に「くそっ―、コードウエルが優秀な水兵ばかりを割いてくれるとは思えん」とフリゲート艦のボウリット艦長が初めは信用しなかったのも当然のことなのです。

一方で、おか者と呼ばれる一般水兵(オーディナリーマン)ですが、この中でも質のいい者が艦尾部(アフト)を担当してアフターガードと呼ばれていました。その役目はメインセイルやスパンカー、ロアーステイスルなどの担当です。さらに中甲板(ウエスト)に配置されたのがウエスターと呼ばれた水兵で「腕も頭も必要ない」者たちだったといわれています。狭義に言えばこのウエスターが本当のおか者です。甲板洗い、ポンプつき、キャプスタン押し、家畜の世話、ごみ処理など最も嫌われる仕事に就かされたのです。

「ポンプつき」って何だろうと思うかもしれませんが、このポンプは排水ポンプ(ビルジポンプ)のことです。木造艦船は航海中前後に揺られ、左右に揺られ、更には捻じれるような力もかかります。どうしても多少の海水が船の中に漏れて入るのはやむを得ません。また甲板に打ちこんだ海水や、艦内の厨房の水などの一部も艦底に溜まります。これを淦水(あか水、bilge ビルジ)というのです。ビルジが多く溜まると危険ですから、准士官である船匠(カーペンター)がいつもその水深を監視していて、一定以上になるとビルジポンプで艦外に排水しなければなりません。そのポンプをついて排水する役割がウエスターに与えられるということです。

小さな船ならば、昔の井戸ポンプのように皮の弁で排水し、大きな船ならばベルトに取り付けた皮の弁で巻き上げて排水します。いずれにしてもポンプの取っ手の両端に人が付き、上下に動かして排水するので重労働です。汲み上げたあか水が濁っていればいいのですが、もし澄んだ水が出てくれば大変で、これは大きな損傷があってどんどん水が艦内に入っていることを示しているからです。戦闘後に気付かなかった損傷が喫水線下にあったとしたらこんなことが起こります。そうなれば長時間、総員でポンプをつくといった光景が海洋小説にはよく出てくるのです。

まあそれはともかく、こういった要員がいったいどれほどいたか、第1級艦ではフォクスルマン、フォアトップマン、メイントップマン、ミズントップマンがそれぞれ60~70名で、アフターガードが90名、そしてウエスターが最も多かったといわれています。同じ水兵といってももっとも上位にいるのがトップマン、それからフォクスルマン、かなり離れてアフターガード、そしてもっとも下がウエスターということになるのです。

航海中に風向きが変わるたびに当直の水兵たちがそれぞれの任務の中で操帆に従事し、一旦ことがあれば総員が招集されて夜中であろうと嵐の中であろうと操帆をしなければなりません。「オール・ハンズ・オン・デッキ!(総員甲板へ!)」は当直であろうと休憩中であろうとすべてを呼び出す号令でした。これを聞くたびに、もう、又かよ、と嘆いた水兵がさぞ多かったことだろうと、同情せざるを得ません。

その中で、航海当直を免除されている水兵がいました。それが直外員(アイドラー)で、船倉係、鶏飼育係、ペンキ係、被服係、マスト化粧係、屠殺係、理髪係、士官用カツラ係、士官集会室料理係などだと資料がいっています。その他、艦長付きの従兵などもおそらく直外員だったでしょう。

こうして見てゆくと、ウエスターより下の階級はなさそうですが、それがあるのです。しかも当時の戦闘艦にはどうしても必要な役割を担っています。それが「少年水兵」と呼ばれているシップスボーイです。

シップスボーイは13歳から15歳で少年水兵養成所(マリーン・ソサイアティー)に入り、テムズ川の練習艦で短期間艦内生活の基本事項を叩きこまれて各艦艇に送り込まれます。こういった少年は大部分が貧しい家の育ちであり、浮浪者や孤児、乞食などを経験しています。あるいはコソ泥を働いて養成所に放り込まれることもあったようです。

もちろん当時は少年法といった法律もなく、感覚からするとこれら下層民の子供たちは家畜のように扱われたといっていいでしょう。艦内では准士官、下士官あるいは士官候補生の召使としてこき使われ、時には男色の対象ともなっていました。何しろ軍艦は男社会ですから当然そういうことも起こるのです。

そして、このシップスボーイのもう一つの重要な役割が、戦闘時の火薬運搬作業です。戦闘となると両舷の大砲を突き出していつでも打てるように準備するのですが、船にとって一番怖いのが火災です。弾丸などは当時炸裂弾ではなく丸弾といわれる銑鉄の塊でしたから火の出る心配はありません。発火薬はこく少量で砲手長が獣の角に入れて腰にぶら下げていますから、まああんまり心配はいりません。問題なのは装薬といわれる弾丸を発射するための火薬です。

簡単にいうと、大砲を打つためにはまず布の袋に入った装薬を砲口から入れ、次に弾丸を入れてからこれが転がり出ないように詰め物を入れます。それから砲口を舷外に突き出し、砲手長が火門からキリを入れて中の装薬の袋に穴を開けます。火門に発火薬を入れると準備完了です。この発火薬に火打石の火花で発火させると(これが出なときは別に用意した火縄を使います)この火が装薬に燃え移って爆発し、その勢いで弾丸が発射されるのです。当然その反動で大砲は大変な勢いでガラガラと後退します。

こういった作業が戦闘時は繰り返されることになるのですが、もちろん敵方も撃ってきますからこちらも損傷を受けます。その時に装薬がたくさんあったら恐ろしいことになるのは眼に見えています。そういったわけで、大砲を撃つときはその度に装薬を火薬庫から持ってこなければなりません。その役目が少年水兵で、この場合彼らは「パウダーモンキー」と呼ばれるのです。

戦闘ともなれば慣れない乗組員は恐怖のあまり砲甲板から逃げ出そうとします。それを防ぐために昇降口に海兵隊員が立ち、下には負傷者とパウダーモンキーだけの通行を許します。火薬庫には大量の火薬がありますからはるか下の甲板にあり、そこを湿らせたフェルトのカーテンで仕切り、その隙間から掌砲長がパウダーモンキーに装薬を渡すのです。彼らはそれを受け取り、階段を駆け上がって各大砲に届け、又すぐに階段を駆け下りて火薬庫へと向かうのです。装薬が届かなければ戦闘を継続することは不可能で、叱咤激励されながらパウダーモンキーは必死で役目をこなします。

一級艦ともなれば片舷で大砲が50門もあり一度に2個を運ぶとしてもおそらく30人以上のパウダーモンキーを必要としたでしょう。しかも戦闘時ですから彼ら自身も負傷したり死んだりします。その凄惨な姿をアダム・ハーデイがフォックスシリーズの第1巻『ナーシサス号を奪還せよ』で書いています。

・・・その少年水兵は骨と皮ばかりの、並より小さい小僧っ子で、年の頃は12そこそこ、せせっこましい顔立ちで、耳が左右に大きく張り、裸足で甲板を踏むたびに、血糊の足形がつづいていく。あの血は本人の足から出たもので、血の池に踏み込んでついたものではない。ほこりと硝煙にまみれた少年はまっ黒で、両頬に蛇のようにくねる2本の筋は、各大砲まで火薬を運ぶ恐ろしい試練と疲労に、われ知らず流した涙の跡とみえた。

(高橋泰邦・高永徳子訳)

海洋小説をいろいろ読んでみるのですが、パウダーモンキーに触れた部分はあんまり見かけません。この「フォックスシリーズ」の主人公、ジョージ・アクロバンビー・フォックス海尉は稀なことにこのパウダーモンキーからその海軍生活を始めました。ホレイショ・ホーンブロワーが医者の息子、リチャード・ボライソーは貴族の出身、ニコラス・ラミジも同じ貴族で、プレスギャングに拉致されたとはいえ、トマス・キッドさえ民間のカツラ職人という、まあ、まっとうな生活をしていたのですから、テムズ川の河口域にある湿地帯の貧しい小屋で育ったフォックスは、パウダーモンキーとしてその海軍生活を始めざるを得なかったのは当時としては当たり前でした。

こういった海洋小説としては異例の出身者を取り上げた作者アダム・ハーデディは、フォックスに孤独で異常な性格を与える一方で、天性の航海術とハンカチによるパチンコ、つまり小石であろうと銃弾であろうと、それをハンカチで投げて鳥さえも捕らえることができる特技も与えています。

アダム・ハーデディのおかげで、華々しい海戦の陰に黙々とそれを支えながら、何らの報酬も得ていない貧しい少年たちがいたということが分かります。海洋小説ですから、幾分の誇張があるとしても、海軍のいわば下層階級の物語としてこのフォックスシリーズは一読の価値があろうかと私は思っています。水兵の日常生活とその取扱と当時の英国海軍の軍規を知ると、有名な「スピッドヘッドの反乱」でハウ提督がそれを成功裏に鎮めたことも、同時に政治的な色合いの濃い「ノア泊地の反乱」で首謀者が失敗した原因も、なるほどと思わせるものがあるのです。